Синонимы к слову «кудлатый» (а также близкие по смыслу слова и выражения). Кудлатая собака

Значение слова КУДЛАТЫЙ. Что такое КУДЛАТЫЙ?

-

КУДЛА́ТЫЙ, -ая, -ое; -ла́т, -а, -о. Разг. Со всклокоченными волосами, шерстью; косматый, лохматый. Андрей Иванович сидел у стола, положив кудлатую голову на руку. Вересаев, Два конца. Большая кудлатая собака дремала на пороге, закрыв глаза. Николаева, Жатва.

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

Делаем Карту слов лучше вместе

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: брать на испуг, Брать на пушку — это связано с эмоциями, чувствами, переживаниями (взрыв смеха, праведное негодование, счастливая улыбка)?

Сильныеэмоции

Средней силыэмоции

Какие-тоэмоции

Предложения со словом «кудлатый»:

- Едва ли стоило сомневаться в том, что его кудлатая голова и грязные лохмотья кишат вшами.

- У ворот по эту сторону забора скучал кудлатый пёс.

- Секунда — и они сцепились: хрупкая красивая женщина и огромная кудлатая собака.

- (все предложения)

Оставить комментарий

Текст комментария:

kartaslov.ru

кудлатый - это... Что такое кудлатый?

кудлатый — лохматый, длинношерстый, нечесаный, волосатый, косматый, всклоченный, длинношерстный, хохлатый, вихрастый, взъерошенный, клочковатый, мохнатый, патлатый, растрепанный, встрепанный, хохластый, непричесанный, нечесанный, взлохмаченный, кудластый,… … Словарь синонимов

КУДЛАТЫЙ — КУДЛАТЫЙ, ая, ое; ат (прост.). То же, что лохматый. | сущ. кудлатость, и, жен. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

Кудлатый — прил. разг. сниж. Имеющий длинные всклокоченные волосы или шерсть; лохматый. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

кудлатый — кудлатый, кудлатая, кудлатое, кудлатые, кудлатого, кудлатой, кудлатого, кудлатых, кудлатому, кудлатой, кудлатому, кудлатым, кудлатый, кудлатую, кудлатое, кудлатые, кудлатого, кудлатую, кудлатое, кудлатых, кудлатым, кудлатой, кудлатою, кудлатым,… … Формы слов

кудлатый — кудл атый … Русский орфографический словарь

кудлатый — … Орфографический словарь русского языка

кудлатый — ая, ое; лат, а, о. Разг. Имеющий всклокоченные волосы, шерсть; косматый, лохматый. К ая голова. К ая собака … Энциклопедический словарь

кудлатый — 1) главарь группы в ИТУ; 2) вор, имеющий грехи перед другими ворами … Воровской жаргон

кудлатый — ая, ое; ла/т, а, о., разг. Имеющий всклокоченные волосы, шерсть; косматый, лохматый. К ая голова. К ая собака … Словарь многих выражений

кудлатый — кудл/ат/ый … Морфемно-орфографический словарь

волосатый — хайрастый, волосастый, долгогривый, хохлатый, длинногривый, хохластый, сильный, мохнатый, пушистый, длинноволосый, патлатый, паклатый, лохматый, волосатик, блатной, косматый, хиппи, кудлатый, кудластый, гривастый, патластый, волосистый Словарь… … Словарь синонимов

dic.academic.ru

Кудлатая хорошая собака. Листопад в декабре [Рассказы и миниатюры]

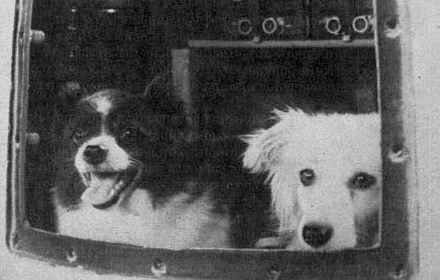

Кудлатая хорошая собака

1

Шумит Чуйский тракт. Проносятся грузовые машины, автобусы, мотоциклы, велосипеды. Врывается в это движение и машина Чуланова. В ее кузове ящики с эмалированной посудой, а в прицепе мешки с цементом, тюки ваты. И кузов, и прицеп — это холмы, обтянутые брезентом, опутанные веревками. Чуланов устремляется к монгольской границе. Туда и обратно тысяча двести километров, четверо суток в пути.

Навстречу то и дело летят такие же брезентовые холмы — товары из Монголии.

Сначала, километров двести, под колеса бежит лоснящийся черный асфальт в сплошной аллее из тополей и берез. Тракт летит в глубь Алтая берегом голубоватой Катуни. Вдоль него раскинулось немало хороших сел. Вся их жизнь связана с трактом. По нему приезжают и уезжают, на нем встречаются и расстаются, многих он кормит. В домах день и ночь слышен шум его машин, гудки, визг тормозов. Дребезжат стекла в окнах. Ветерок наносит с него запах бензина. Извиваясь через весь Алтай, он пульсирует, как кровь в жилах.

«Волчья жизнь!» — злится Чуланов, зорко глядя на тракт. Уж очень одиноким и неустроенным почувствовал он себя сегодня.

— Волчья жизнь, — уже вслух бормочет он.

Десять дней дома, а двадцать — в пути. И так каждый месяц. Вот уже пять лет. А путь по тракту — врагу не пожелаешь, чуть зазевался и — кувырком на дно какого-нибудь ущелья. Что и говорить, несладко на тракте. А вот никак не разженишься с ним. Стоит проторчать дома два-три дня — и уже места себе не находишь, за поллитру, как за соломинку, хватаешься. А потом с похмелья на белый свет не смотрел бы. Сам себе противен. И уж тут только скорее за баранку. И вот он — тракт! Поля, реки, горы, полет машины. Не-ет, без тракта загнуться можно!

Он косится на желтые, солнечные поля. Хлеб почти всюду убран. Мчится машина. Если смотреть на ярко-синее небо, то ветер кажется синим, прохладным, а опусти глаза на золотое жнивье — ветер желтый и жаркий.

Мелькают зеленые плантации хмеля. Между столбами, как струны на арфе, натянута проволока. По ней вьется пышный, кудрявый хмель. Он спутывается в одну зеленую косматую стену. Стена к стене, стена к стене — во все поле.

«Здесь хоть полегче, не то что в моей комнатухе — собачьей конуре», — и Чуланов видит то синий, то желтый ветер.

Машина мчится по обрывистому берегу молочно-голубой Катуни. Она вскипает, ревет в камнях, рвется к зеленоватой Бии. О смотровое стекло разбиваются крупные мухи и пчелы, оставляя на нем пятна.

Через село Майма Чуланов проезжает тихо, а у чайной и совсем останавливается. Не выходя из кабины, закуривает. Снова берется за баранку, да как-то неопределенно крякает, сплевывает в окно и задумывается. Еще более хмурый, вылезает на волю.

У него тяжелые насупленные брови, тяжелый взгляд маленьких темных глаз, тяжелые волосы, падающие двумя вороновыми крылами на щеки, тяжелые движения громоздкой фигуры.

Солнце печет, ярко-синее небо совсем не говорит о подходящей осени. Куры бродят, коза лежит на крыльце чайной.

Останавливаются еще две машины. Делая озабоченный вид, Чуланов обходит свои возы, дергает веревки, бархатные от пыли, будто проверяет, не ослабли ли. Брезент, обтягивающий товары, горячий и тоже бархатный от пыли.

Выскочив из ближайшей машины, подходит Гошка Ремнев, вертлявый, большеротый, остриженный, как солдат, наголо. Жесткие серые волосы его уже начали отрастать, и круглая голова густо ощетинилась, стала колючей, как еж. Левый коричневый глаз все время шельмовато и весело щурится, как бы соблазняя: «А ну, давай-ка сопрем чего-нибудь?»

— Что, брат, старое место припомнилось? — спрашивает он, ухмыляясь и кивая в сторону чайной. На тракте все на виду, ничего не скроешь. Ремнев, приплясывая, прищелкивая пальцами, поет:

На дворе висит туман,

Сушится пеленка,

Вся любовь твоя обман,

Окромя ребенка.

Чуланову хочется съездить ему в ухо, но он неожиданно для самого себя спрашивает:

— Заезжаешь, поди, в чайную? Как она там?

— Симпатия?

— Я спрашиваю: как она там? — рявкает Чуланов. — Слышал?

— Дак как! — пугается Ремнев. — Сам не маленький — понимаешь: парнишка со старухой на руках. А чего она получает? Не принцесса — буфетчица!

И ведь совсем не собирался, а вот спросил зачем-то. Да еще у кого? У этой обезьяны, которой ничего не стоит соврать, украсть, обмануть, насплетничать. Он никакого греха в этом не видит. И проделывает все это, выламываясь, веселясь, шутя. «И остановился я зачем-то! А, черт!» Чуланов влезает в кабину и клацает дверцей…

Пошли горы, густо заросшие пихтами, лиственницами, елями, узкими, высокими, точно кипарисы.

Тракт змеится, делает петли, врезается в бока гор, бежит над обрывами. В опасных местах, на крутых поворотах возле скал возникают частоколы из черно-белых, полосатых столбиков или сложенные из камней низкие барьеры…

2

Однажды, года два назад, подъезжая к Майме, Чуланов увидел, что на автобусной остановке ему голосуют человек десять. Он остановился. Распихав всех, в кабинку ринулся мордастый белобрысый парень. И тут Чуланов заметил в отдалении Катю, буфетчицу из чайной. Она сиротливо стояла возле тракта с чемоданчиком у ног. Чуланов подъехал к ней, распахивая дверцу, приказал парню:

— А ну, выметайся!

— Дак сел же я, первый я, — огрызнулся парень.

— Ты всюду первый. Вываливайся! — и не руками, а тяжелым взглядом вытолкнул его из кабины.

— Чего ты киснешь там? — крикнул Чуланов Кате. — Поджала лапы, как таракан на снегу. Так далеко не уедешь. Садись!

— Да ладно уж… Пусть он, а я… — залепетала Катя.

— Лезь! — прикрикнул Чуланов.

И Катя забралась в кабину. Он подавлял грубостью, и Катя посматривала на него со страхом.

— Куда тебе?

— В Шебалино.

— Чего там не видела?

— К маме я… Туда хочу перевестись…

Чуланов покосился на ее маленькую грудь, на полудетское лицо. Оно было удивительно мальчишеским. Таким его делали и царапинка на скуле, и шершавые, обветренные губы, и реденькие, бесформенные, выгоревшие брови, и короткие, как шапка, волосы, и блузка, похожая на рубашку.

— Васькой бы тебя звать, а не Катериной, — усмехнулся Чуланов.

Стеснительная Катя жарко покраснела, испарина осыпала росой ее вздернутый нос. Она не повернула головы, смотрела на тракт. А дорога повторяла все прихотливые извилины гремящей Катуни. Свирепая и прекрасная река летела вниз, а тракт — вверх, навстречу ей. Вдоль него стояли серые, замшевые от пыли деревья. То и дело под колеса бросались мосты, мостики, мосточки. Возле них на столбах мелькали планки с названиями речек. Все это с детства было знакомо Кате.

Весь Алтай брызгал, гремел и клокотал. Из каждого лога между горами, из ущелий, из крутых дебрей над трактом вырывалась бешеная речонка или просто упругий, сверкающий ручей. Они летели с высоты, прыгали по террасам, по скалам, бурлили в камнях, взбивали комья пены, студеные, немыслимо прозрачные и вкусные. Когда из них пьешь — жмуришься от наслаждения. Катя любила все эти ручьи и речки, любила алтайскую воду. Но сейчас она не могла почувствовать родные места как прежде: ее пугал этот парень.

Чуланов снова покосился на нее, сладкий озноб передернул его лопатки.

— Эх! — выдохнул он и положил руку на ее грудь. Она шарахнулась к дверце, вывернулась.

— Чего ты… Останови, я сойду, — прошептала Катя, сжимая колени и рукой прикрывая грудь.

Чуланов, чувствуя непонятную веселость и легкость, по-доброму засмеялся:

— Никогда меня такие зеленые не любили! Ты, поди, и целоваться-то не умеешь? А? Васька?

Катя молчала, прижавшись к дверце.

У шоферов есть на тракте излюбленные места, где они обязательно останавливаются напиться, освежить лицо. Одно из таких мест называется Золотым ключом.

Чуланов остановил машину. Катя выскочила, огляделась: тракт был пустынным. Из темноты хвойной чащобы на горной крутизне вырывался прозрачный поток. Труба на подпорках ловила часть его приваренным раструбом и выбрасывала толстую струю сверкающей дугой. Струя не то воды, не то жидкого серебра, не то сгущенного сияния падала к ногам путников.

Чуланов подставил зеленую эмалированную кружку. Струя чуть не вышибла ее из руки. Ударяясь о дно, она взлетала фонтаном, окатывала грудь, лицо, руки. Чтобы набрать воды, Чуланов быстро отвел кружку вниз, ослабляя удар.

Возле потока на планке, прибитой к столбику, было написано: «В добрый путь!» Рядом стояла голубая беседка со скамейкой: отдохни, путник! Кате всегда становилось радостно от этого внимания и привета неведомых людей. Она думала о том, что человеку нужно совсем немного: глоток сияющей воды да доброе пожелание в дорогу. И вот уже тебе славно на земле.

Но сейчас ей было не до этих мыслей. Она со страхом следила за Чулановым. А он быстро зыркнул глазами вдоль тракта и вдруг подхватил ее на руки. Катя слабо вырывалась, упрашивая:

— Не надо… Не надо… Я закричу…

И голос у нее был мальчишеский, с хрипотцой, низкий.

Шофер унес ее в голубую беседку, под крышу на точеных столбиках, за низкую решетчатую балюстрадку с белыми перильцами…

Великая тишина стояла в заросших лесом горах. Только шумел поток. Шумел в камнях, по древесным корням, шумел студеный, прозрачный, вкусный…

На обратном пути в Бийск Чуланов заехал к ней. Знакомые майминцы указали дом, где она жила.

Среди глухой ночи ударили огни фар в Катины темные окна и повелительно, коротко рявкнул сигнал. Катя в ужасе вскочила. В темную комнату, в лицо ей бил, ослепляя, сильный луч, и казалось, на все село орал гудок. Путаясь в платье, в чулках, она кое-как оделась, страшась, чтобы не проснулась тетка, не услышали соседи.

Он увез ее за село на берег речки.

И во второй раз подкатили среди ночи его два огромных воза, обтянутых брезентом, и опять огни фар хлестанули в Катины окна. Она покорно выскочила, попала в луч света и вдруг показалась Чуланову такой беспомощной, запуганной, что ему и касаться-то ее не захотелось. Вроде бы устыдился или пожалел ее.

— Ладно, это я так… Иди спи, — пробормотал он, влез в кабину и, загромождая своими возами-кораблями весь узенький, кривой переулок, уехал, поливая светом хибары и огороды…

Больше он с ней не встречался. А потом стороной узнал, что она переехала к матери в Шебалино. И опять работала в чайной. Но Чуланов в эту чайную старался не заглядывать…

Вот как все это было.

3

На этот раз вечер застал в Шебалине, решил здесь заночевать — укатали сивку крутые горки. На тракте стоит несколько бревенчатых гостиниц для шоферов. Есть такая и в Шебалине.

Густая, темная ночь. Из-за черных гор изредка выплескивается смутное, бледное пламя — зарево от невидимых молний. С гор, с реки накатывается прохлада, чистейший воздух, немолчный шум воды.

Распив несколько бутылок вина, шоферы на длинной скамейке ведут мирные беседы перед сном. И каких только историй не услышишь на Чуйском тракте! Сейчас вспоминали о гибели своих товарищей.

Запьяневший Гошка Ремнев мягким тенором грустно, негромко поет:

Есть по Чуйскому тракту машины,

Много есть по нему шоферов.

Был там самый отчаянный шофер,

Звали Колька его Снегирев.

Чуланов еще мальчишкой слышал эту песню и на Алтае, и в Сибири.

Отчаянный Колька Снегирев познакомился с шофером Раей. Она водила машину «форд», а он — AMO.

Тенор душевно рассказывает-поет:

Полюбил крепко Раечку Коля

И всегда, где бы он ни бывал,

Средь просторов Курайского поля

«Форд» зеленый глазами искал.

И вот однажды мчался он среди утесов над обрывом, и вдруг из-за поворота вылетел «Форд». А за рулем сидела Рая. И глянул на нее горячо Колька Снегирев! Только на миг забыл он о коварном тракте, а его AMO уже ринулась с обрыва, и «говорливые чуйские волны заглушили испуганный крик».

Не очень-то стройно звенит гитара, и мотив-то уж не ахти какой, и слова-то корявые, шоферские, с тракта, а вот, поди-ка ты, щекочут сердце. И хочется песню слушать, и петь ее хочется. Особенно здесь, на Чуйском тракте.

— Значит, не только по пьянке или по оплошке, но и из-за бабы погибал наш брат, — с усмешкой произносит пожилой шофер.

«Волчья жизнь! — уже в какой раз думает сегодня Чуланов. — Двадцать девять лет болтаюсь на земле. А зачем? Для чего я?» И вдруг захотелось ему, как этот Колька Снегирев, сгинуть от любви к какой-нибудь девчонке и чтобы о нем тоже песню сложили. «Как это любят? И что такое любовь? Это по одной половице, что ли, ходить? Дышать только на одну бабу? Слушаться ее? Пожалуй, нет! Это, наверное, когда хорошо на душе становится, весело, как у пацана в детстве».

В глубине большого двора смутно проступают машины с холмами грузов. На эти холмы ложатся звезды. Припахивает бензином, пропыленным брезентом. Мирно позвякивает гитара, то притухают, то разгораются огненные точки папирос. Сейчас во мраке, в глухих местах, выходят на тракт жители горных дебрей. Чуланов помнит встречи с медведями, маралами, дикими козами, волками. А кроме них бродит где-то во тьме по Чуйскому тракту и лихая душа Кольки Снегирева.

— А ведь этого самого Снегирева на свете-то и не было, — неожиданно говорит Ремнев.

— Как это? Ну-ну, ты это брось. — Чуланов хмурится. — Я и место знаю, где он погиб! Каждый шофер знает!

— А я тебе говорю, не было Кольки Снегирева! — горячится Ремнев. — Туфта все это! Выдумка! Ковалев был. Колька Ковалев. Шофер с тракта, это верно. И была Райка — кондуктор городского автобуса. Лет сорок назад жили они в Бийске. Ну и снюхались! А у них был приятель, электрик. Вот ему и взбрело в голову накатать о них песню. Приврал он, конечно, как это водится: Кольку Ковалева превратил в Кольку Снегирева, кондукторшу Райку — в лихую шофершу. А чтобы уж совсем забирало за душу, придумал он Кольке капут от любви!

— Не ври, трепло! — выходит из себя Чуланов.

— Вот ей-богу! Да Ковалев и сейчас живой. А эту песню пели на его свадьбе с кондукторшей.

— Это верно, — подтверждает пожилой шофер.

На могилу лихому шоферу,

Тот что страха нигде не знавал,

Положили зеленую штору

И согнутый от AMO штурвал!

Дурашливо голосит Ремнев. Все вокруг смеются. И так обидно становится Чуланову за песню, что он почти кричит Ремневу:

— Дерьмо ты!

Прежде шоферы вздыхали после песни, задумывались о своей судьбе, жалели и любили Кольку, а сейчас смеются, потешаются. Убил, скотина, песню! Да как же так — не было Кольки Снегирева, не было его гибели? Значит, и любви не было?! И такая злость взяла Чуланова, словно его лишили чего-то дорогого. Тоска! И не к кому податься. «К Катьке разве заглянуть? — думает он. — Любопытно — что за пацан у нее?»

Он идет проверить свою машину. Кем-то брошенный окурок прилипает к его каблуку. Весело мелькает огонек, сыплются искры. Фигура шофера сливается с мраком, а огонек все взлетает и падает, взлетает и падает.

«Сегодня поздно… Да и зачем я туда попрусь? Самому на алименты нарываться?» — думает Чуланов…

4

Хотел он выехать на рассвете, по росе, но пока позавтракал, затянул на возах ослабшие веревки, заправился горючим, натикало уже восемь часов…

Избенка ниже остановившихся возов. В кухне — стол, несколько табуреток да лавка. Открытая дверь ведет в комнату. Оконца без занавесок вровень с землей. Снегом, поди, заметает! Пол, видно, недавно перестелили: плахи новенькие, белые, некрашеные.

В кухне уже пестрый от серых следов. Вообще-то он творит что-то несуразное: зачем, спрашивается, ввалился сюда? Пацана поглядеть? А зачем?

Возы его, остановленные у окон, затемнили свет в избе. Посреди кухни старуха стирает что-то детское в цинковом корыте, поставленном на две табуретки. Она стирает сидя, должно быть, ей уже трудно стоять.

Чуланов рассматривает морщинистое лицо, запавшие щеки, выдавшиеся скулы и подбородок.

— Здравствуй, мать. Катерина дома? — Голос его в этой хате звучит грубо.

И тут же из комнаты доносится детский голосок, произнесший что-то вроде: «Баба». Чуланов — к двери. В чистой, но пустоватой комнате, кроме двух больших кроватей, стоит маленькая, с сеткой. Над ней голова в темных завитушках. Ребенок румяный, с круглыми щеками, у него красные усики от киселя, он без штанов, в одной синей бумазейной распашонке.

— Какой пацан! — бормочет Чуланов, вглядываясь в его мордашку.

Мальчик смеется, показывая малюсенькие зубенки.

— Какой пацан, а?! — обращается Чуланов к старухе.

— Здоровенький, благодарение господу, — смиренно говорит старуха. — Себе-то во всем отказываем, а уж ему…

— Как звать-то?

— Артемом окрестили…

— Какой леший понес вас крестить? — удивляется Чуланов, торопливо снимая с себя запыленный пиджак и кепку. — Кто же теперь крестит?

— Ну, а как же… По христианскому обычаю…

Чуланов смотрит на свои заскорузлые руки, хлопает ладонью о ладонь, стряхивая невидимую пыль, и осторожно, боясь испугать, вытаскивает из кровати мальчонку, поднимает его к потолку. Изба такая низкая, что Артем стукает ладошкой по потолку.

Мальчишка пухлый, горячий, от него пахнет клюквенным киселем, цыплячьими перышками. Чуланов проводит рукой по голой толстенькой ноге и ощущает шелковистую, очень гладкую кожу, маленькую пятку, заборчик маленьких пальцев. Мальчишка, схватившись рукой за его шею, склоняется вниз, к бабке. Впервые Чуланова обнимает ребенок, впервые он слышит стук его сердца.

И вдруг он чувствует, как в груди тяжело, но мягко будто перевалилось с боку на бок что-то большое, лохматое и теплое, вроде хорошей, верной собаки.

— Какой пацан, а?! Ишь ты, какой пацанок! — урчит он самому себе и бережно трется губами о тугую щеку, видит нежнейшую детскую шею. Ухо его щекочут прядки шелковистых волос. — Сколько ему?

— Год и четыре месяца.

— Артем… У-у, Артем! Темка!

И имя Чуланову по душе: русское, сильное, удалое. Он опускает ребенка в кровать, садится в кухне на лавку, закуривает.

— Как вы тут живете? — спрашивает он.

Старуха машет корявой, в пене рукой.

— Какое у нас житье! Тянем лямку… Глаза бы на белый свет не глядели… Я вот всех пережила. И старика, и трех сыновей, и двух дочек. Последние мы с Катюхой остались. За мной теперь очередь… И как это я выжила? Все диву даюсь. Ведь что пережито? За семьдесят лет горы работы переворочено. И мужем я бита-перебита, и судьбой ломана-переломана… А дети? Ведь все молодыми, взрослыми уходили. Умирает, а ты, как полоумная, ползаешь на коленях перед кроватью, а на кладбище закричишь, да и упадешь пластом. А потом недели, месяцы палит тебя тоска. Едва отдышишься, смиришься, предашься божьей милости, а тут и снова грянет, за другим приходит смертушка. Да так вот до шести разов. А ведь выдержала! Хоть и болит каждая жилка, ноет каждый сустав, а все скриплю… Тебя как звать-то?

— Костя.

— Вот слушай-ка, Костенька! Стало мне последнее время чудиться, что должен кто-то из детей моих прийти.

Чуланов видит полубезумные старческие глаза.

— Вот так и запечет в душе, — шепчет старуха. — Тревожно так сделается да тоскливо-тоскливо, ну просто места себе не нахожу. И вот прямо уверена, что кто-то сейчас придет из ребят. Или старик придет. И ведь знаю, что умерли, что не может такого быть, а все-таки… Так и жду, так и прислушиваюсь — не брякнет ли калитка. К окну прижимаюсь, выглядываю, от каждого звука вздрагиваю… Боюсь, как бы не помешалась я. С чего бы это, а? Или я свою близкую смерть чую и так томлюсь?

— Пережила ты много, — отвечает Чуланов и с беспокойством смотрит на дверь, где ребенок. «И правда, чего доброго, взбесится старуха, а тут пацан». — Как Катерина-то?

— Эх, не задалась ей жизнь! Больно уж она непробойная, безответная. Молоденькая, глупая… Вот мы и мучаемся… а его что ждет? — старуха кивает в сторону ребенка.

— Да… конечно, — соглашается Чуланов, поспешно одеваясь. — У вас с картошкой-то как? Запасли на зиму?

— Да где там! Я уж не работница, а Катюшке не до огорода… Покупать надо. Дрова, главное, замучали…

— Ну, ладно, бабка, я двинул. — Чуланов тяжело выходит и вдруг кричит из сеней: — Ты за пацаном-то приглядывай, не разевай рот. За живыми смотри, а не мертвых поджидай!

— А ты кто будешь-то? — спохватывается старуха, но уже шумит мотор, и в избе светлеет, становится солнечно — возы уезжают…

5

Гонит машину Чуланов, а сам все думает о посещении Катиной избы. Конечно, дурака тогда свалял: на черта нужно было трогать девчонку! Обидел… Ну и подлым же бывает иногда человек!

Чуланов даже плюет, лезет в карман за папиросой…

Навстречу попадаются отары овец и коз, стада рогатых сарлыков. Сарлыки гладкие, только с животов свисает почти до земли косматая шерсть. Отары идут из Монголии, из Чуйских и Курайских высокогорных степей в Бийск. Тяжелыми шерстяными тучами ползут они вдоль тракта, берегом Катуни, щиплют на полянах и в кустах траву.

Скотогоны верхом на лошадях. Это алтайцы и живущие здесь в селах цыгане. За отарами двигаются брички с детьми и старухами.

И цыгане, и цыганки — все верхом, все щелкают плетками, криками подгоняют отары. Иногда овцы оказываются на тракте, и машина Чуланова замирает среди их медлительного потока. И тогда Чуланов видит прокаленные солнцем смуглые лица скотогонов. Цыгане все, как на подбор, красивые, чернобородые. А среди женщин особенно красива цыганочка лет восемнадцати. Она ловко сидит на небольшой алтайской лошадке, щелкает плеткой, гарцует.

«Ишь какая гордая! Была бы вот Катька такой!» Чуланов высовывает голову в окошко, орет:

— Эй, королева! Бросай свою клячу, айда ко мне! Я тебя в Монголию умчу. Полюби меня! Э-гей!

Плывет косматая туча, гарцует среди нее цыганочка, не глядит на Чуланова, щелкает плеткой.

— Ах, стерва! — восхищенно выдыхает Чуланов и сигналит, сигналит, хрипло, призывно. Шерстяной поток ленивыми волнами откатывается от колес…

Белая гравийная дорога врезается в гору, вьется все выше и выше к Семинскому перевалу. Чертовы места зимой! Не любит их Чуланов: не раз буксовал здесь в заносах над обрывами, на самых опасных поворотах.

И все-таки хорошо! Это все ему по душе. Над дорогой нависают скалы, громоздятся каменные глыбы, простирают пыльные лапы ели. За забором из полосатых столбиков, глубоко внизу, ревет, беснуется в валунах река, а за ней уходят к облакам отроги, одетые плотным кедрачом.

Хорошо! Вперед, выше!

И река, и тракт петляют, вьются в ущелье между горами. Повороты крутые, в двадцати шагах не видно, что там, за скалой. В таких местах машинам не разминуться. Мелькают полосатые столбы, на них желтые треугольники с восклицательными знаками: «Водитель! Внимание!»

«Да, Чуланов! Внимание! Начинаются крутые повороты, подъемы и спуски! Смотри, не разевай рот, а то загремишь вниз, — мысленно орет самому себе Чуланов. — Эх, цыганочка, дуреха! Пролюбовалась собой, прозевала счастье, мимо оно прокатило! А то бы сейчас к облакам тебя вознес!»

Ревет мотор, гравий летит из-под колес, обстреливает днище. С натугой, но все вверх и вверх. Вот пошла машина легче, пошла быстрее, тракт ныряет в кедровый лес, навстречу выскакивает уютный домик с вывеской «Ремонтер».

Остановился. Клацает дверца.

Макушка перевала. Тишина. Кедры, усеянные шишками. Напротив хребты тоже в густых кедрачах. Там медвежье и беличье царство.

И только он хочет снова крикнуть цыганочке: «Эх ты, вознес бы я тебя!» — как перед ним возникает пухлая мордашка с клюквенными усиками, и внутри будто опять сильно и мягко переваливается с боку на бок теплая, кудлатая хорошая собака. И он уже другое говорит цыганочке: «А на кой ты мне сдалась!»

Он грузно ложится в траву, закуривает.

При дороге валяются полузасосанные сырой землей, обглоданные временем до костяного блеска железно-крепкие кедровые стволы. Остатки сучьев торчат, как ветвистые оленьи рога. У некоторых растущих кедров основания почему-то раздулись шарами, а толстые корни, как щупальца, раскинулись по земле, точно кедры стоят на осьминогах.

Вдали облака на снежных вершинах Теректинского кряжа. Внизу видна Урсульская котловина.

Что же это такое? В душе будто какая-то гордость. Будто он чем-то гордится, будто жизнь его стала важной, нужной для кого-то… Собака ворохнулась… Чуланов радостно смеется.

Воздух на перевале — чудо. Как чудо и вода. И снова в горной, лесной тишине только шум несущихся потоков. Синее небо. Сияние солнца. Закинутые в их мир зеленые хребты. Густой, как ягодное сусло, запах разопревшего разнотравья. Заплывшие смолой, дымчатые шишки кедра. Они прилипают к ладоням… Хорошо!

Чуланов гонит машину с перевала в Урсульскую долину. Вниз! Змеиные извивы тракта, петли, головокружительные повороты, подъемы, спуски. Вниз! А душа рвется вверх, вверх!

— От Инюшки до Ядрушки тридцать три вилюшки! — кричит Чуланов в окошко шоферскую присказку, кричит всему Алтаю.

Ущельем вдоль речки Туекты выскакивает на берег Урсула. Молочно-голубая Катунь остается воевать с камнями и утесами где-то в дальних ущельях.

На Алтае каждая река имеет свои цвет. Задиристый Урсул темный от ясно видимых на дне камней. Ледяной и стремительный, он цокает ими, ворочает их, пробиваясь туда, за хребты, к яростной Катуни.

Тракт вьется под каменными стенами, под нависшими карнизами, опоясывает пузатые скалы в меховой одежде из лишайников.

Вот же оно — место гибели Кольки Снегирева! Машина устремляется вниз, влетает в щель между двумя скалами. Здесь и повстречался Снегирев с красавицей Райкой и загремел вниз, в серую, в белых клоках пены Чую… Стоп! В песне говорится о Чуе, а здесь ревет Урсул. Чуя еще далеко, за перевалом Чике-таман… Неужели не было никакого Кольки Снегирева? И лихой Райки? И немыслимой любви? Да врете вы, зануды! Был Колька! Должен быть! Иначе что же получается…

6

На обратном пути в Бийск Чуланов заехал к Кате. Не заходя в избу, начал сгружать мешки с картошкой. А на душе было совсем плохо. Как она теперь встретит его? Как с ней говорить?

Растерянный, смущенный, а от этого еще более неуклюжий и угрюмый, он ворочает кули. Когда, сгибаясь, тащит к крыльцу последний, выходит Катя. Он грохает мешок ей под ноги и совсем неожиданно для себя говорит фальшиво-весело:

— Здорово!

Он видит испуганное мальчишеское лицо, сжавшуюся фигурку, затравленные глаза, вздрагивающий широкий рот. «Девчонка! И подержаться-то не за что», — думает он. В памяти мелькают хмельные, толстомясые вдовушки, с которыми он коротал вечера, но сейчас рядом с Катей они кажутся ему противными, бесстыжими.

— Ну, чего ты, как пыльным мешком из-за угла ударенная, — смущенно бубнит он. — Картошку вот привез. Куда ссыпать?

— Не надо мне подачек, — тихо отвечает Катя.

— Ну-ну, ладно тебе, — ворчит Чуланов. — Есть будете… варить, жарить…

Он чувствует, что говорит совсем не то, а что и как говорить — один аллах ведает.

— Как тут пацан?

Катя молчит, чужая, ненавидящая. Чуланову становится от этого не по себе, но ничего не попишешь — заслужил. Он даже пугается: а вдруг она возненавидела его на всю жизнь?

— Ну, ладно… Взгляну я. — И он тяжело идет в избу.

И опять возы его заслонили окошки, затемнили комнату. Стены пестрят вырезанными из журналов кинокрасавицами, танцующими балеринами, разными пейзажами. На столе тарелки с недоеденной кашей и киселем, а на полу всякие кубики, оловянные солдатики, плюшевые мишки, пластмассовые зайцы и лисицы. Все это Темка повыбрасывал из своей кровати.

Больная старуха лежит под ветхим ватным одеялом, охает. Катерина, должно быть, не пошла на работу. С кем оставишь ребенка? «Туговато ей», — думает Чуланов, выкладывая на стол кульки с сахаром и конфетами для малыша.

Он ласкает веселого ребенка, собирает ему с пола игрушки, слушает, как причитает старуха, привыкшая жаловаться, страдать, молиться, быть смиренной и покорной. По-прежнему жалкой кажется и Катерина. Увидев ее усталые глаза, он смущенно говорит:

— Чего ты такая? Не съем! Ты держи себя гордо!

— Чего уж тут… До гордости ли нам? — плаксиво поет старуха. — Мы люди маленькие. Нам бы только перебиться как.

— «Маленькие»… Надо уметь за себя постоять, — огрызается он.

У ног загремела пластмассовая рыжая лиса: Темка энергично принялся за свою работу!

— Видно, бог велел страдать!

Чуланов начинает злиться. Ему кажется, что, если бы Катя в свое время была тверже, он бы не очутился в таком гадком положении, как сейчас.

— Бог! Сам-то он вон на какую высоту взгромоздился. Хорош милосердный! Бьете поклоны смиренно, а что человек — царь природы, забыли?

— Это ты, что ли, царь природы? — зло спрашивает Катя. В спину ей ударяется безногий заяц.

Чуланов растерянно царапает в затылке.

— Не обо мне речь. Я тоже — недоделанный. Недоучился я… Отец и мать пили… Совсем спились…

— Постой, а ты кто? Почему ты у нас? — оживляется старуха, озаренная внезапной догадкой.

— Кто, кто… Не догадалась, что ли? — ворчит Чуланов. В него летит кубик, потом зеленый солдатик. Чуланов ловит его.

— Господи, да как же это… Костя, ты что же это… И глаз не казал! Да ты, милый, присаживайся. — Голос ее звучит угодливо, и тут же она начинает плакаться, прибедняться, чтобы разжалобить его: — Да пожалей ты, Христа ради, дочку. Да ведь мы с парнишкой у нее на шее…

— Мама, перестань! — кричит Катя.

Стучат, прыгают по полу кубики: Темка веселится. Штаны у него сползли до коленок.

— А ты помолчи! Больно умная стала! — цыкает мать. — Ставь самовар, за бутылочкой сбегай. Садись, Костенька, будь гостем.

— Мама!

— Молчи!

Чуланову тоже неприятны старухины слова, унижающие Катю. Он идет к двери и уже с порога бросает:

— Дровишки я привезу… Не тратьтесь.

Прыгают по полу, катятся шарики. Глянув на мальчонку, он крякает и выходит, а вслед ему несется причитанье:

— Бог тебя не забудет, Костенька! Заезжай, милый!

— Мама, это же противно! — восклицает Катя, закрывая ладонями горящее лицо.

— Молчи ты, — слабым голосом кричит старуха. — Ничего ты не понимаешь! Ты держи себя ласковей да угодливей. А чего, так-то вот лучше одной, с приблудным ребенком?

— Не нужен мне никто, не нужен! — кричит Катя.

— Пожалей ты хоть мать, не рви ты мое сердце! — заголосила старуха, стараясь разжалобить и дочь…

Через несколько дней Чуланов снова мчался к монгольской границе…

На затравевшие горные склоны будто наброшен зеленый ковер. Сквозь него четко проступают правильными треугольниками и прямоугольниками промоины и выпуклости. Редкие деревья на крутых боках гор стоят друг над другом и кажутся случайными, нарочно натыканными, как объемные флажки на плоской карте. А кудрявые кусты походят на кудлатых зеленых баранов.

Каждый раз они забавляют Чуланова, но сегодня он смотрит на них, а видит затравленные, усталые глаза Кати.

«Невелика хитрость принизить человека, — думает он. — А ты вот попробуй вознеси его… Попробуй-ка прибитую, приниженную распрямить! Хм, дурак… Возносить взялся… А сам-то кто ты? Хамло, скотина… Это тебя самого нужно прежде вознести до человека!» И от этой мысли ему становится муторно. Еще никогда он не взглядывал на себя со стороны. Он морщится и даже от досады плюнуть не может — во рту пересохло. И все кажется ему в его жизни безнадежным, непоправимым; в груди будто тяжелые камни ворочаются.

«А как жить? И что такое жизнь? И на черта я появился на белом свете, если все равно впереди — гроб?» — задает он себе вопросы, и не находит ответа, и мучается от собственной слепоты…

Чуланову захотелось увидеть Катерину на работе.

Чайная, с веселым крыльцом под зеленым навесом на белых столбиках, с синими перильцами, с скрипучими ступеньками, стоит на самом солнцепеке. Она, казалось, потрескалась от жары. Возле нее несколько машин, значит, пиво есть.

В чайной, до потолка налитой жарким солнечным светом, Чуланова неприятно поражает увиденное и услышанное.

Возле буфета большая бочка с пивом покрыта мокрой клеенкой. Кто-то бросил мелочь: легкий гривенник поплыл, а пятак прилип. На клеенке тяжелые кружки: не вымытые — в оползающих пенных лишаях, вымытые — прозрачные. Толпятся знакомые шоферы. Стучит насос: качает рьяный доброволец Гошка Ремнев. Катя сует кружки под пенную струю. В такт насосу Ремнев напевает, веселится:

Она люлечку качает

И меня благодарит!

Шоферы негромко погогатывают. Катя, красная, сердитая, не смотрит на них, окунает в ведро кружки. По ее мальчишеским, с обгрызенными ногтями пальцам стекает вода.

— Катя, Катюшенька, лапочка, слышишь? — И Ремнев снова дурачится: — «Она люлечку качает…»

У Чуланова в глазах зарябило. Он расталкивает шоферов, подходит к Ремневу. У того частушка застревает в горле. Он хлопает серыми, густо пропыленными ресницами.

— А ну, выйдем, — говорит Чуланов.

Все затихли.

— А мне и здесь хорошо, — бормочет Ремнев, вытирая о грудь мокрые от пены руки.

— А там будет еще лучше, — Чуланов толкает Ремнева к дверям, завешенным от мух марлей.

Ремнев запутывается в ней, обрывает одну половинку.

— Дай ему, — слышит Чуланов голос Кати и хлещет Ремнева по шее; тот кубарем летит с крыльца. Вскакивает весь в пыли, пышущий трусливой злобой.

— Ты мне ответишь за это, падла! Попомни, — грозит он.

— Человеком надо быть, а не гадом! — рявкает Чуланов.

Гошка Ремнев шарахается в сторону. Его колючие волосы на арбузно-круглой голове, казалось, ощетинились еще сильнее, стали еще колючее…

Только возле Чибита, когда среди зеленых хребтов вдруг возникает белоснежная вершина

librolife.ru

Синонимы к слову КУДЛАТЫЙ

- лохматый, косматый, клочковатый

- лохматый, косматый, кудластый, мохнатый

- лохматый, кудластый, трепаный

- лохматый, кудрявый, вихрастый, встрёпанный, растрёпанный, патлатый

- косматый, мохнатый, волосатый

- длинношёрстый, длинношёрстный

- кудрявый, кудреватый, хохлатый

- нечёсаный, всклоченный, непричесанный

- взлохмаченный, взъерошенный

Делаем Карту слов лучше вместе

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: кошт — это что-то положительное, отрицательное или нейтральное?

Положительное

Отрицательное

Связанные слова и выражения

- конопатый, рыжая, губастый, реденький, кучерявый, толстогубый, бровастый, лохматая, мосластый, щекастый, лобастый, толстощёкий, мордастый, реденькая, стриженый

- бородёнка, бородища, бобрик, усище, мужичонка

- большая борода, растрёпанная борода, рыжие усы, бородатый мужик, редкая бородёнка

- общипанный, всклокоченная, обстриженный

- ёжиком

Предложения со словом «кудлатый»:

- Едва ли стоило сомневаться в том, что его кудлатая голова и грязные лохмотья кишат вшами.

- У ворот по эту сторону забора скучал кудлатый пёс.

- Секунда — и они сцепились: хрупкая красивая женщина и огромная кудлатая собака.

- (все предложения)

Оставить комментарий

Текст комментария:

kartaslov.ru

Лавров, Илья Михайлович - Кудлатая хорошая собака [Текст] : Повесть и рассказы

Поиск по определенным полям

Чтобы сузить результаты поисковой выдачи, можно уточнить запрос, указав поля, по которым производить поиск. Список полей представлен выше. Например:author:иванов

Можно искать по нескольким полям одновременно:author:иванов title:исследование

Логически операторы

По умолчанию используется оператор AND. Оператор AND означает, что документ должен соответствовать всем элементам в группе:исследование разработка

author:иванов title:разработка

оператор OR означает, что документ должен соответствовать одному из значений в группе:исследование OR разработка

author:иванов OR title:разработка

оператор NOT исключает документы, содержащие данный элемент:исследование NOT разработка

author:иванов NOT title:разработка

Тип поиска

При написании запроса можно указывать способ, по которому фраза будет искаться. Поддерживается четыре метода: поиск с учетом морфологии, без морфологии, поиск префикса, поиск фразы. По-умолчанию, поиск производится с учетом морфологии. Для поиска без морфологии, перед словами в фразе достаточно поставить знак "доллар":$исследование $развития

Для поиска префикса нужно поставить звездочку после запроса:исследование*

Для поиска фразы нужно заключить запрос в двойные кавычки:"исследование и разработка"

Поиск по синонимам

Для включения в результаты поиска синонимов слова нужно поставить решётку "#" перед словом или перед выражением в скобках. В применении к одному слову для него будет найдено до трёх синонимов. В применении к выражению в скобках к каждому слову будет добавлен синоним, если он был найден. Не сочетается с поиском без морфологии, поиском по префиксу или поиском по фразе.#исследование

Группировка

Для того, чтобы сгруппировать поисковые фразы нужно использовать скобки. Это позволяет управлять булевой логикой запроса. Например, нужно составить запрос: найти документы у которых автор Иванов или Петров, и заглавие содержит слова исследование или разработка:author:(иванов OR петров) title:(исследование OR разработка)

Приблизительный поиск слова

Для приблизительного поиска нужно поставить тильду "~" в конце слова из фразы. Например:бром~

При поиске будут найдены такие слова, как "бром", "ром", "пром" и т.д. Можно дополнительно указать максимальное количество возможных правок: 0, 1 или 2. Например:бром~1

По умолчанию допускается 2 правки.Критерий близости

Для поиска по критерию близости, нужно поставить тильду "~" в конце фразы. Например, для того, чтобы найти документы со словами исследование и разработка в пределах 2 слов, используйте следующий запрос:"исследование разработка"~2

Релевантность выражений

Для изменения релевантности отдельных выражений в поиске используйте знак "^" в конце выражения, после чего укажите уровень релевантности этого выражения по отношению к остальным. Чем выше уровень, тем более релевантно данное выражение. Например, в данном выражении слово "исследование" в четыре раза релевантнее слова "разработка":исследование^4 разработка

По умолчанию, уровень равен 1. Допустимые значения - положительное вещественное число.Поиск в интервале

Для указания интервала, в котором должно находиться значение какого-то поля, следует указать в скобках граничные значения, разделенные оператором TO. Будет произведена лексикографическая сортировка.author:[Иванов TO Петров]

Будут возвращены результаты с автором, начиная от Иванова и заканчивая Петровым, Иванов и Петров будут включены в результат.author:{Иванов TO Петров}

Такой запрос вернёт результаты с автором, начиная от Иванова и заканчивая Петровым, но Иванов и Петров не будут включены в результат. Для того, чтобы включить значение в интервал, используйте квадратные скобки. Для исключения значения используйте фигурные скобки.search.rsl.ru

Листопад в декабре. Рассказы и миниатюры. Содержание - Кудлатая хорошая собака

Кунгурцев снова услыхал призывный гудок.

Под могучей сосной сгреб литые, плотные шишки и втиснул их в траву и цветы, выпиравшие из рюкзака…

В автобусе ему опять досталось последнее место. Он привалился на рюкзак, зажмурился. Локти ощущали твердость сосновых шишек и упругость травы и веток. И все время пахло ему хвоей, смородиной, грибами. И чудилось, что он снова лежит в ночной траве на берегу черного озера, похожего на извилистую реку среди гор…

Автобус остановился. Вышли перекурить, отдохнуть. Высоко, на отвесной стене горы, было высечено лицо Ленина. Шофер рассказывал о парне, который спускал с вершины люльку, привязанную к камням, и, вися над скалами, работал простым долотом. Работал он несколько месяцев. Проезжавшие шоферы оставляли ему на камнях узелки с едой и куревом. Задрав головы, они смотрели на работающего странного человека, и на них сыпались каменные крошки. Уезжая, они сигналили ему…

Поехали дальше. А давно ли он, Кунгурцев, был на берегу Телецкого озера?

Сейчас оно осталось вон там, за горами и лесами, живет само по себе и вечно будет жить. А на берегу его заветная, тугая палаточка. Гаснущий костер. И над ним прядка дыма, как над брошенной папироской. И та ночь. Да была ли она? И была ли палатка? Но вот с ним рюкзак, а в нем частица тех мест: цветы, шишки, трава. Он может увидеть, пощупать их. Они пахнут ему.

Проплыли мимо сумрачной скалы Большой Иконостас. В щелях, между огромными глыбами гранита, гнездились ласточки. Гомоня, они вились, словно тучи мошки…

Уже смеркалось, когда подъехали к вокзалу в Бийске.

Усталый, забрался Кунгурцев на вагонную полку, сунул под голову рюкзак и сразу же уснул. Сквозь сон различал запах брезента, пыли, цветов и травы. Так пахла далекая палатка у стога. Он глубже зарывался лицом в мягкий рюкзак, вдыхая этот запах. И все мучила какая-то тревога, но Кунгурцев в дреме не мог понять ее причину…

Он искал Елену. И тосковал. И думал, что если сейчас жизнь его не устроится, то она уже, наверное, никогда не устроится. Он искал и не находил ее. Он не знал, где она работает, не знал ее фамилии…

Однажды усталый Кунгурцев брел после репетиции домой, локтем прижимая к боку продолговатую, нежно пахнущую дыню.

Катились автобусы, троллейбусы, проносились такси. На прохожих сыпалась с тополей и кленов желтая листва, ветер огромной метлой подметал ее сразу во всю ширь проспекта. Небо хмурилось, обещая затяжной дождь. Было студено. Люди поднимали воротники плащей. Кунгурцев спешил домой. И вдруг он чуть не выронил дыню. Из дверей универмага прямо на него вышла Елена.

— Здравствуй, лодка! — радостно вырвалось у него.

Сильный ветер дул ей в спину, полы красного шуршащего плаща летели вперед. В ветре уже проносились редкие ледяные капли, щелкали ее в спину, а Кунгурцева в лицо и в бочок дыни.

Травина чуть дернула темной бровью и, глядя поверх его головы, уверенно прошла мимо. Кунгурцев растерянно повернулся вслед…

Когда он пришел домой, тетка спросила:

— Чего у тебя здесь в рюкзаке-то?

Кунгурцев машинально расшнуровал его. В лицо ударил бражный запах увядания. Он вытряхнул на пол почерневший ком увядшей травы, листьев и веток, забытых им в горячке работы…

Август — Октябрь

1966 г.

Кудлатая хорошая собака

1

Шумит Чуйский тракт. Проносятся грузовые машины, автобусы, мотоциклы, велосипеды. Врывается в это движение и машина Чуланова. В ее кузове ящики с эмалированной посудой, а в прицепе мешки с цементом, тюки ваты. И кузов, и прицеп — это холмы, обтянутые брезентом, опутанные веревками. Чуланов устремляется к монгольской границе. Туда и обратно тысяча двести километров, четверо суток в пути.

Навстречу то и дело летят такие же брезентовые холмы — товары из Монголии.

Сначала, километров двести, под колеса бежит лоснящийся черный асфальт в сплошной аллее из тополей и берез. Тракт летит в глубь Алтая берегом голубоватой Катуни. Вдоль него раскинулось немало хороших сел. Вся их жизнь связана с трактом. По нему приезжают и уезжают, на нем встречаются и расстаются, многих он кормит. В домах день и ночь слышен шум его машин, гудки, визг тормозов. Дребезжат стекла в окнах. Ветерок наносит с него запах бензина. Извиваясь через весь Алтай, он пульсирует, как кровь в жилах.

«Волчья жизнь!» — злится Чуланов, зорко глядя на тракт. Уж очень одиноким и неустроенным почувствовал он себя сегодня.

— Волчья жизнь, — уже вслух бормочет он.

Десять дней дома, а двадцать — в пути. И так каждый месяц. Вот уже пять лет. А путь по тракту — врагу не пожелаешь, чуть зазевался и — кувырком на дно какого-нибудь ущелья. Что и говорить, несладко на тракте. А вот никак не разженишься с ним. Стоит проторчать дома два-три дня — и уже места себе не находишь, за поллитру, как за соломинку, хватаешься. А потом с похмелья на белый свет не смотрел бы. Сам себе противен. И уж тут только скорее за баранку. И вот он — тракт! Поля, реки, горы, полет машины. Не-ет, без тракта загнуться можно!

Он косится на желтые, солнечные поля. Хлеб почти всюду убран. Мчится машина. Если смотреть на ярко-синее небо, то ветер кажется синим, прохладным, а опусти глаза на золотое жнивье — ветер желтый и жаркий.

Мелькают зеленые плантации хмеля. Между столбами, как струны на арфе, натянута проволока. По ней вьется пышный, кудрявый хмель. Он спутывается в одну зеленую косматую стену. Стена к стене, стена к стене — во все поле.

«Здесь хоть полегче, не то что в моей комнатухе — собачьей конуре», — и Чуланов видит то синий, то желтый ветер.

Машина мчится по обрывистому берегу молочно-голубой Катуни. Она вскипает, ревет в камнях, рвется к зеленоватой Бии. О смотровое стекло разбиваются крупные мухи и пчелы, оставляя на нем пятна.

Через село Майма Чуланов проезжает тихо, а у чайной и совсем останавливается. Не выходя из кабины, закуривает. Снова берется за баранку, да как-то неопределенно крякает, сплевывает в окно и задумывается. Еще более хмурый, вылезает на волю.

У него тяжелые насупленные брови, тяжелый взгляд маленьких темных глаз, тяжелые волосы, падающие двумя вороновыми крылами на щеки, тяжелые движения громоздкой фигуры.

Солнце печет, ярко-синее небо совсем не говорит о подходящей осени. Куры бродят, коза лежит на крыльце чайной.

Останавливаются еще две машины. Делая озабоченный вид, Чуланов обходит свои возы, дергает веревки, бархатные от пыли, будто проверяет, не ослабли ли. Брезент, обтягивающий товары, горячий и тоже бархатный от пыли.

Выскочив из ближайшей машины, подходит Гошка Ремнев, вертлявый, большеротый, остриженный, как солдат, наголо. Жесткие серые волосы его уже начали отрастать, и круглая голова густо ощетинилась, стала колючей, как еж. Левый коричневый глаз все время шельмовато и весело щурится, как бы соблазняя: «А ну, давай-ка сопрем чего-нибудь?»

— Что, брат, старое место припомнилось? — спрашивает он, ухмыляясь и кивая в сторону чайной. На тракте все на виду, ничего не скроешь. Ремнев, приплясывая, прищелкивая пальцами, поет:

На дворе висит туман,

Сушится пеленка,

Вся любовь твоя обман,

Окромя ребенка.

Чуланову хочется съездить ему в ухо, но он неожиданно для самого себя спрашивает:

— Заезжаешь, поди, в чайную? Как она там?

— Симпатия?

— Я спрашиваю: как она там? — рявкает Чуланов. — Слышал?

— Дак как! — пугается Ремнев. — Сам не маленький — понимаешь: парнишка со старухой на руках. А чего она получает? Не принцесса — буфетчица!

И ведь совсем не собирался, а вот спросил зачем-то. Да еще у кого? У этой обезьяны, которой ничего не стоит соврать, украсть, обмануть, насплетничать. Он никакого греха в этом не видит. И проделывает все это, выламываясь, веселясь, шутя. «И остановился я зачем-то! А, черт!» Чуланов влезает в кабину и клацает дверцей…

www.booklot.ru

Значение слова КУДЛАТАЯ. Что такое КУДЛАТАЯ?

Значение слова не найденоДелаем Карту слов лучше вместе

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: аннексия — это связано с эмоциями, чувствами, переживаниями (взрыв смеха, праведное негодование, счастливая улыбка)?

Сильныеэмоции

Средней силыэмоции

Какие-тоэмоции

Предложения со словом «кудлатая»:

- Едва ли стоило сомневаться в том, что его кудлатая голова и грязные лохмотья кишат вшами.

- У ворот по эту сторону забора скучал кудлатый пёс.

- Секунда — и они сцепились: хрупкая красивая женщина и огромная кудлатая собака.

- (все предложения)

Оставить комментарий

Текст комментария:

kartaslov.ru